隠岐ジオパーク学術研究奨励事業採択研究者のご紹介

隠岐をかけめぐる!研究者たち

研究者紹介一覧はこちら→隠岐をかけめぐる!研究者たち

隠岐ジオパーク学術研究奨励事業とは?

隠岐ジオパーク推進機構では、隠岐の自然遺産や文化遺産―地域に受け継がれてきた「宝物」の価値をより深く理解し、その魅力を高める研究を支援しています。採択された研究者たちは、それぞれの専門分野を活かしながら、島の中で調査や交流を重ね、隠岐の多様な魅力に新たな光を当てています。ここでは、今年度の学術研究奨励事業に採択された7名の研究者をご紹介します。

成果報告会やふれあいイベントも開催予定!

採択された研究者による成果報告会を、来年3月ごろに開催予定です。

1年間の研究の成果を、わかりやすく紹介します。また、研究者と直接ふれあえるイベントも随時企画中!自然館やジオパークのウェブサイト・館内掲示などをぜひチェックしてください。

毎年3月に研究報告会を開催

研究者1

林 広樹(はやし ひろき)さん

島根大学総合理工学部

研究テーマ:「双子のカルデラ」形成時代の浅海環境の復元:都万層と島津島層の解析

◇研究概要

島前と島後はおよそ600万年前、双子の火山だったと考えられています。この時代の地層は本州各地や日本海の海底で調べられていますが、ほとんどが「深い海」にたまった地層です。したがって、この時代の「浅い海」ではどんな環境だったのか、また、どんな生き物が暮らしていたのかは、実はほとんどわかっていません。ところが、隠岐では火山活動による隆起で、この時代の浅い海の地層が奇跡的に残っています。私たちは島前(知夫里島の島津島)および島後(都万)でこの時代の地層や含まれる化石を詳しく調べ、日本海の歴史をひも解く新たなパズルのピースを提供したいと思っています。

◇調査地

島後、知夫里島

◇地域の方へメッセージ

調査はおもに2名の大学生が卒業研究として取り組みます。隠岐の皆様のもとで勉強をさせて頂ければと思いますので、どうか温かく見守って頂けましたら幸いです。

研究者2

今井 悟(いまい さとる)さん

島根県立三瓶自然館(公益財団法人しまね自然と環境財団)

研究テーマ:隠岐島前の美田層から読み解く日本海拡大初期の古生態

◇研究概要

日本海が形作られた、今から約2400~1500万年前。日本列島の歴史の中でも、大地の変動が最も活発な時代の一つだと言われています。激しい火山噴火や、地震、津波が発生し、場所によっては山が崩れ、海や川には大量の土砂が運び込まれていました。当時の生き物、特に海底や湖底に潜む小さな動物たちにとっては、とてもストレスのかかる時代だったことでしょう。そんな時代に、どんな生き物が、どのように暮らしていたのでしょうか?西ノ島町美田地区に分布する、美田層という地層の調査を通し、その一端を明らかにしたいと考えています。

◇調査地

島後、西ノ島

◇地域の方へメッセージ

「美田で化石を見つけたことがあるよ!」という方がおられましたら、ぜひ教えてください!

研究者3

林 昭次(はやし しょうじ)さん

岡山理科大学 生物地球学部 恐竜学科

研究テーマ:骨内部組織から考察するオキノウサギの成長様式について

◇研究概要

オキノウサギは、隠岐諸島固有のウサギで、本州のウサギよりも体が大きく、耳や足が短いという特徴があります。これは、島という限られた環境に適応した結果だと考えられていますが、どうやってその姿になったのか、どのように暮らしているのかはよくわかっていません。今回の研究では、亡くなったオキノウサギの骨をうすく切って顕微鏡で観察し、どれくらいの速さで成長し、どのくらい生きるのかを調べます。この研究から得られた情報は、オキノウサギの保護に役立つだけでなく、島にすむ動物たちに共通する特徴や進化のしくみを知る手がかりにもなります。

◇調査地

島後、西ノ島

◇地域の方へメッセージ

オキノウサギの暮らしを明らかにし、未来に残すための研究にご協力頂ければ幸いです。

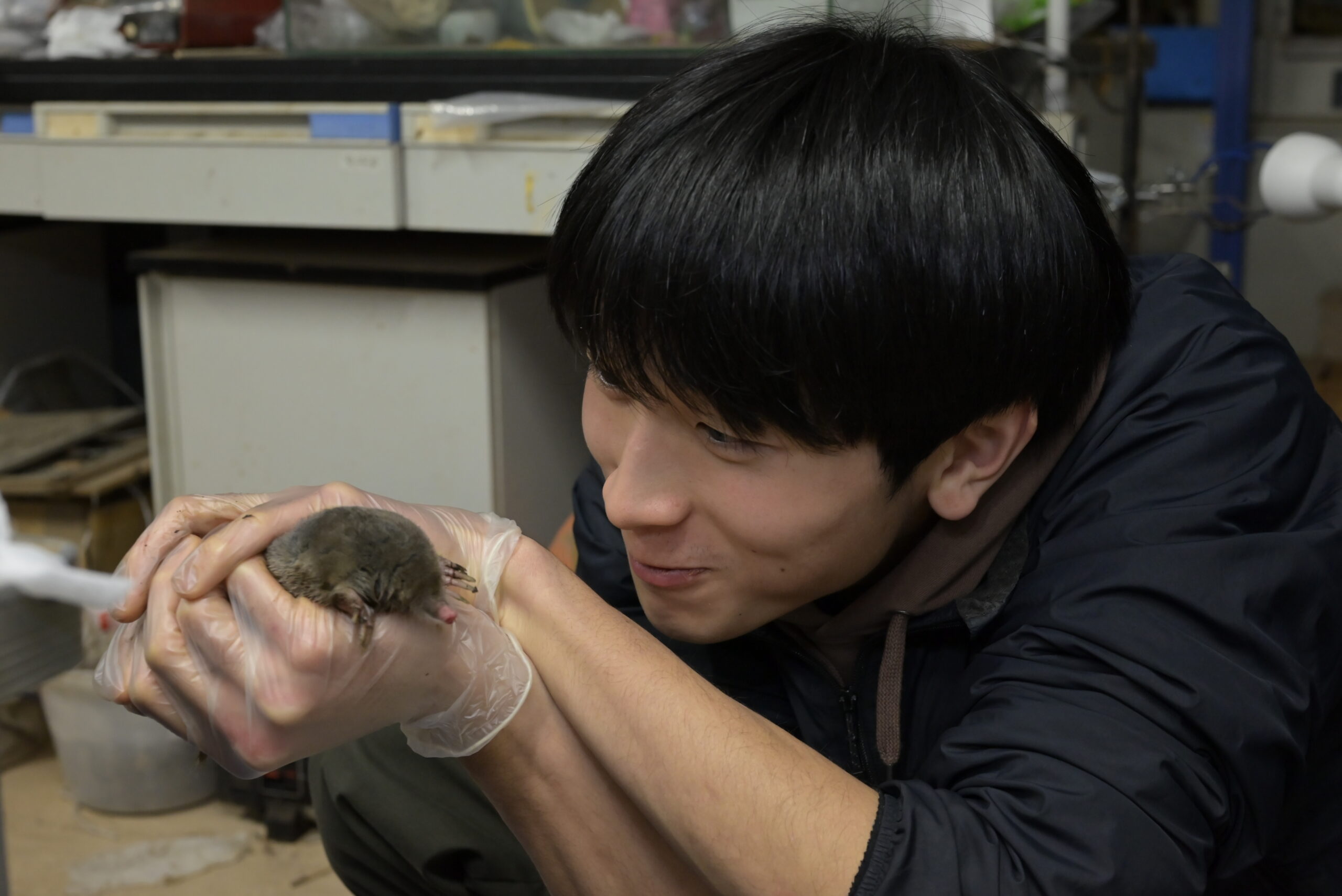

研究者4

山澤 泰(やまさわ たい)さん

富山大学大学院理工学研究科修士2年

研究テーマ: 隠岐諸島島後におけるコウベモグラとアズマモグラの共存機構の解明

◇研究概要

誰もが知っている動物「モグラ」。実は、日本は8種類ものモグラが住むモグラ王国です。僕の研究で注目するコウベモグラとアズマモグラは日本の二大主要種で、見た目も生態もかなり似ています。そのため、この2種はエサや住み場所をめぐる競争関係にあり、同じ地域に仲良く分布できず、競争に強いコウベモグラが生息範囲を独占すると考えられます。しかし、島後では2種が共存しているという興味深い事実が報告されました。そこで僕は、島独自の地形と農業方式がコウベモグラの進出を阻んでいるのではないかと予想し、モグラの捕獲や地形・土壌環境の調査から、なぜこの2種が共存できるのかを解明したいと思います。

◇調査地:島後

◇地域の方へメッセージ

島後の島東部を中心に農地から山あいまで広い地域をお邪魔させて頂きます。調査の件で急にお声がけさせて頂くかもしれませんが、何卒宜しくお願い致します。

研究者5

秋澤紀克 (あきざわ のりかつ)さん

広島大学大学院先進理工系科学研究科

研究テーマ: 隠岐島下マントルの熱化学進化史

◇研究概要

我々が住む地殻の下にはマントルがひろがっています。マントル物質は普段手にすることのできない貴重な物質ですが、隠岐では採取することが可能です。私は、マントル物質を用いて隠岐の下にひろがるマントルの熱構造・化学構造を明らかにすることを目指しています。これにより、隠岐を含めた日本島弧から日本海にかけた火山活動を明らかにすることに繋げたいと考えています。本研究は、イタリア・オーストラリアの研究者と一緒に取り組んでおり、今後“世界”ジオパークとしての隠岐島の魅力を世界に発信していきます。

◇調査地:島後

◇地域の方へメッセージ

隠岐島のマントル捕獲岩はとても綺麗で魅力的です。本研究を通して、地域の方にその魅力が伝われば良いなと思っています。

黄緑色の部分は地球の深部「マントル」の記録をするキラキラ鉱物

研究者6

甲能 直樹(こうの なおき)さん

国立科学博物館生命史研究部/筑波大学大学院生命環境系

研究テーマ: 隠岐諸島西ノ島におけるニホンアシカ猟とその自然史・産業文化史的位置づけ

◇研究概要

隠岐諸島西ノ島では、大正時代まで地元漁業としてニホンアシカ猟が行なわれており、浦郷の三度地区では近隣の矢走26穴より捕獲したニホンアシカから毛皮と油を採取した後に遺骸を海岸に埋葬していました。また、同地にて昭和初期まで使役に用いられていた在来馬「隠岐馬」が併せて埋葬されていたこともこれまでの調査で明らかとなりました。この研究では、三度海岸においてニホンアシカ埋葬地から遺骸を発掘してその生物学的な特徴を明らかにすると共に、隠岐馬が同所的に埋葬されていることを通して海辺の自然史とヒトとの共生を有機的に結びつけ、自然地理的な条件と当時の社会的な背景からこの地域の産業文化史の中に位置づけることを目標としています。

◇調査地:西ノ島

◇地域の方へメッセージ

隠岐諸島近海にニホンアシカが棲息していたことや、隠岐諸島にかつて在来馬がいたこともよく知られています。それでも地域にその記録が残されていないと、事実ですら曖昧なものとなりいずれ忘れられて記憶の彼方に葬られていきます。私たちはこの発掘を通して決して遠くない過去の豊かな自然の一翼を占めていたニホンアシカが、単なる狩猟対象ではなかったことを隠岐馬の同所埋葬を通して社会的な背景の中で詳らかにしたいと思っています。そして、ほぼこの地域だけに残されている「とど塚」を通して、ニホンアシカがこの地域では他の地域のような単なる狩猟対象ではなく慈しむ対象として位置づけていた地域文化の存在にも踏み込むことができればと思っています。

西ノ島三度での発掘の様子

研究者7

相澤 正隆(あいざわ まさたか)さん

北海道教育大学札幌校

研究テーマ: Mg同位体を用いたマントル内の二酸化炭素循環の解明

◇研究概要

隠岐諸島には、日本列島の他地域では珍しい「アルカリ玄武岩」というアルカリ元素に富む玄武岩が産出します。これは、東北日本などの火山よりも、さらに深い位置でマグマが発生したことを示します。

本研究では、隠岐諸島のマグマがどのように発生したかを調べます。周辺の島々(鬱陵島など)では二酸化炭素を豊富に含む湧水があり、隠岐島後でも二酸化炭素を介したマグマ発生が生じているのか、Mgという元素の同位体比を調べることで研究します。

◇調査地:島後

◇地域の方へメッセージ

隠岐の魅力を発信したいと思います!

7名の研究者たちは、来年2月ごろまで隠岐の自然や文化にじっくり向き合いながら、島内各地で調査を進めていきます。

もし見かけた際には、どうぞ温かく見守っていただければ幸いです。

来年3月には、研究の成果をわかりやすくご紹介する報告会も開催予定です。研究を通して見えてきた、隠岐の新たな魅力をぜひ一緒に発見しましょう!